歴史と文化が息づく地へ

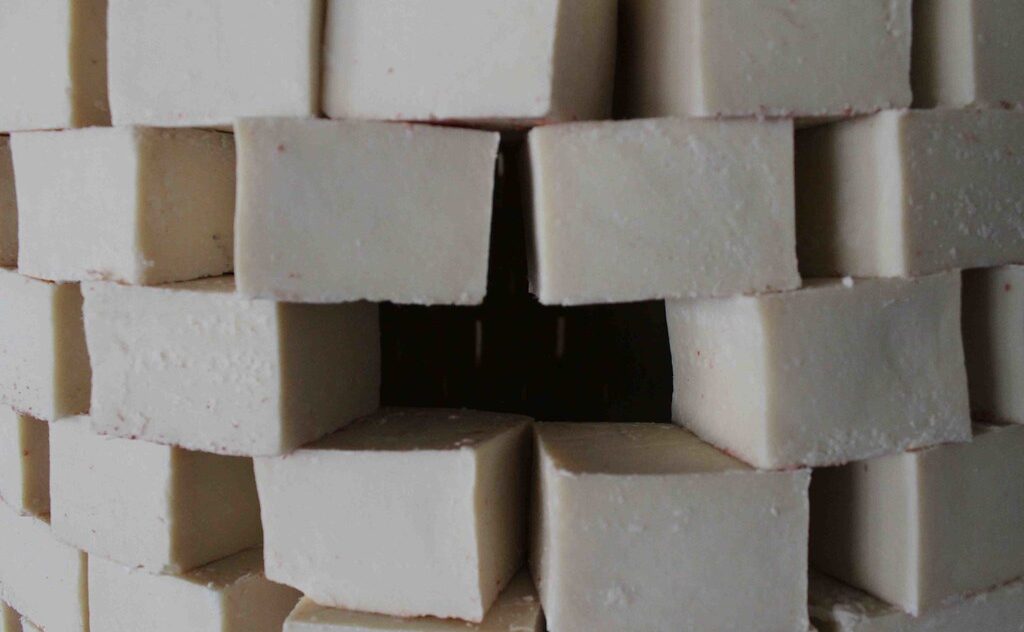

「パレスチナ」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。ニュースで報じられる紛争のイメージが先行しがちだが、この地は古代から交易の十字路として栄え、多様な文化が交差する「文明のふるさと」でもある。特にナーブルスの街は、10世紀から続く伝統石鹸「ナーブルスソープ」の産地として知られ、オリーブの香りと職人の手仕事が織りなす文化遺産が今も息づいている。

2024年12月、この石鹸がユネスコ無形文化遺産に登録された。しかしその陰では、戦火と占領により工場は2軒のみに減少し、オリーブ畑の破壊が続く現実がある。本来観光としてのパレスチナ旅行は、単なる名所巡りではなく、「消えゆく伝統を守るための行動」へとつながる。まずはナーブルスの石鹸工場を訪れ、その歴史と現状に触れることからスタートしよう。

千年の職人技が宿る工房の風景

ナーブルス旧市街の石畳の路地を進むと、オリーブオイルの芳醇な香りが漂ってくる。1611年創業の世界最古のオーガニック石鹸工場「アル サーディ工房」と「アル ジャバリ工房」では、今も薪火で釜を焚き、伝統製法が守られている。原料は地元の農家が育てたオリーブオイルと月桂樹の葉。職人が黄金色の液体を木型に流し込み、伝統石鹸「ナーブルスソープ」の40日間乾燥させる工程は、中世の記録とほとんど変わらない。

「かつては街に30以上の工房があったんです」と工房主は語る。壁には国際オーガニック認証「エコサート」と「ハラール」の証明書が掲げられ、欧米の美容雑誌で「肌に優しい奇跡の石鹸」と紹介された記事が並ぶ。しかし現実は厳しい。入植者によるオリーブ畑の焼き討ちが頻発し、原料調達が困難に。工場の周囲には監視塔が立ち、トラックの移動すら制限される日々だ。

見学の最後に、手のひらに石鹸を乗せ「この模様は『ナーブルスの指紋』。戦争で何度も工場が破壊されても、私たちの記憶が形を残したのです」。表面に浮かぶ波紋のような紋様は、職人たちの不屈の証しだった。

観光がつなぐ「もうひとつの抵抗」

パレスチナ観光の複雑さは、美しい遺跡の隣に崩れた家屋が並び、子どもたちの笑い声の先に分離壁がそびえる異様な光景。しかし近年、エシカル消費を意識した旅行者が増加し、「現地で購入することが支援になる」という動きが広がってきていたが、昨今の状況は報道で周知のとおりである。

*現在レベル4:退避勧告。渡航は止めてください。(危険情報が外務省から発令されている)

そこで、日本で「ナーブルスソープ」を購入しその支援に充てる手段がある。

石鹸1個が、次のような循環を生む。

-

職人の雇用維持:1家族の月収(約2万円)は、石鹸の販売で支えられる

-

オリーブ畑の再生:売上の一部は焼失した畑の再植林基金に充てられる

-

文化継承:若者向けの石鹸作り講座開催により、後継者育成を促進

現地ガイド曰く。「入植地の土産物店では、パレスチナ人の作った製品が『イスラエル産』として売られています。本当に支援したいなら、生産者の顔が見える場所で買ってほしい」。工場直営のショップでは、ハーブ入りの美容石鹸から、戦禍をテーマにしたアート作品とコラボした限定品まで、多様な商品が並ぶが、残念ながら今はそれすらかなわない。

未来への「希望の香り」を手に

旅の終わりに、是非とも訪れてほしい場所がある。街外れの丘陵に広がるオリーブ畑だ。ここでは、国際NGOと地元農家が共同で「平和の苗木プロジェクト」を推進している。かつて焼かれた木の根元から新芽が伸び、石鹸工房から出る廃油を肥料に再利用する持続可能な農業が始まっている。

「石鹸は私たちのアイデンティティです」と語る女性職人。彼女の工房では、戦争で家族を亡くした女性たちが働き、収益の一部を子どもたちのトラウマケアに充てている。石鹸の箱には「この製品は分離壁の向こう側から届けられます」とのメッセージが刻まれ、購入者へ感謝のハガキが同封される。

パレスチナを訪れる旅人は少なくない。だが、石鹸工場の煙突から立ち上る湯気や、オリーブオイルの絞りかすの温もりを通じて、この地の「生きる力」を肌で感じた者だけが、真の意味で「平和の架け橋」となれるだろう。あなたの手にした1個の石鹸が、千年の伝統を未来へつなぐ一滴の希望となる….その事実を、この旅の最後に心に刻んでほしい。

和平が戻ったらパレスチナ旅行で訪れたい5つの有名観光地

1. エルサレム旧市街(東エルサレム)

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が密集する世界で最も神聖なエリア。パレスチナ側が「将来の首都」と主張する東エルサレムには、イスラム教の聖地「岩のドーム」や「アル=アクサー・モスク」、キリストの磔刑跡「ゴルゴタの丘」がある。迷路のような路地には中東最大のスーク(市場)が広がり、ナーブルスソープを扱う老舗店舗も点在。

アクセス方法

・ラマラから:アラブバス(224番)で30分、ダマスカス門下車

・ベツレヘムから:エルサレム行きバスで40分

※イスラエル軍の検問所(カランディア検問所)通過時はパスポート提示が必要

トラベルTip

金曜日の集団礼拝時は混雑が激しいため、午前中に訪問を。地元ガイド同伴で「嘆きの壁トンネルツアー」に参加すると、パレスチナ側の視点で歴史が学べる。

2. ベツレヘム(聖誕教会)

キリスト生誕の地として知られる世界遺産。4世紀建造の聖誕教会内部には、星形の銀のプレートで示された「キリスト生誕の場所」が現存。旧市街の壁にはバンクシーが描いた「隔離壁アート」が続き、現代のパレスチナ問題を考える芸術スポットに。

アクセス方法

・エルサレムから:アラブバス231番で30分(料金8シェケル)

・ラマラから:タクシー相乗りで40分(約50シェケル)

※イスラエル側の検問所(チェックポイント300)を通過

トラベルTip

地元アーティストのワークショップ「Palestine Street Art Tour」に参加すれば、隔離壁に描かれたメッセージを深読みできる。聖誕教会近くの「Afteem Restaurant」では、パレスチナ伝統のマクルーバ(逆さ鍋料理)が味わえる。

3. ジェリコ(世界最古の都市)

1万年前から人が住み続けた「世界最古の都市」。海抜-250mの死海近くに位置し、冬でも温暖な気候を活かしたデーツ農園が広がる。見どころはビザンチン時代のモザイクが残る「ヒシャム宮殿」と、イエスが誘惑を受けたとされる「誘惑の山」。

アクセス方法

・ラマラから:サービスタクシー(共乗バン)で1時間15分

・エルサレムから:直接路線バスなし(ラマラ経由が一般的)

トラベルTip

死海の泥パック体験ができる「Ahava Outpost」併設カフェがおすすめ。ジェリコ産デーツを使ったハラール認証チョコレートは、肌に優しいお土産として人気。

4. ヘブロン(イブラーヒーモスク/ユダヤ人地区)

ユダヤ教・イスラム教の聖地「マクペラの洞窟」を巡る緊張が続く都市。旧市街の市場通りには、ユダヤ人入植者との衝突を防ぐため空中に張られた金網が特徴的。伝統的なガラス工房「Hebron Glass Factory」では、千年続く吹きガラス技術が見学可能。

アクセス方法

・ベツレヘムから:サービスタクシーで40分

・エルサレムから:アラブバス37番で1時間30分

トラベルTip

国際監視団(TIPH)のガイドツアーに申し込むと、中立の立場で複雑な地域情勢を理解できる。旧市街の「Al-Shuhada Street」では、パレスチナ人店主が作るオリーブ石鹸キャンドルが購入可能。

5. ラマッラ(文化センター&現代アート)

パレスチナ自治政府の事実上の首都。アラファート元議長の墓がある「Arafat’s Tomb」や、「おいしい醸造所」を意味するボール工房「タイベ醸造所」が注目スポット。旧市街の「Stars & Bucks Café」は、世界的企業を風刺したパレスチナ発のカフェチェーン。

アクセス方法

・エルサレムから:アラブバス18番で30分

・ベツレヘムから:サービスタクシーで50分

トラベルTip

毎週金曜日に開催される「ラマラ農産物マーケット」では、占領地で作られた製品とパレスチナ産を区別する「Buy Palestinian」認証商品が並ぶ。文化施設「Khalil Sakakini Cultural Center」では、ナーブルスソープを使ったワークショップを定期開催。

※各観光地の最新情報はパレスチナ観光省HP(https://www.travelpalestine.ps/en

※弊社では現在パレスチナ旅行の取り扱いを見合わせております。